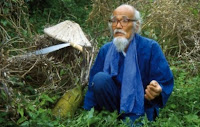

Enrico Pili manca da due anni e due giorni. Mi è tornato in mente passando per Mandas.

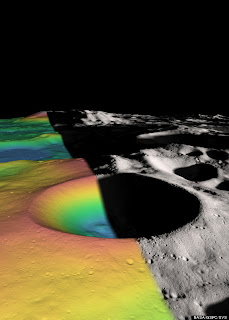

Il 30 agosto 2012 la Sardegna perdeva uno dei suoi più originali scrittori. In questo periodo mi son chiesto spesso dove sarebbe arrivato continuando a dipingere scenari apocalittici e fantascientifici, stritolando le ingiustizie e sovvertendo gli schemi. Non so, sinceramente, se e in che misura in questo giudizio sul talento di Enrico io sia influenzato dalla mia amicizia con lui. So solo che pochi autori mi hanno saputo emozionare come ha fatto lui, con i suoi romanzi. E poi quel Finis Sardiniae che mi ispirò la costruzione del modellino (sopra) meritava un seguito. Stamani, attraversando Mandas, ho ripensato a Enrico. E alla sua capacità di ascoltare e di gettare ponti tra le persone, qualità rare e preziose, per le quali si era fatto apprezzare anche a Mandas, prima come segretatio comunale e poi per iniziative culturali. Andrea Mameli 1 settembre 2012 La tempesta non danneggia i semi (Enrico Pili non sarà disperso) (30 Agosto 2010) La nostalgia dell'immortalità. Un m...