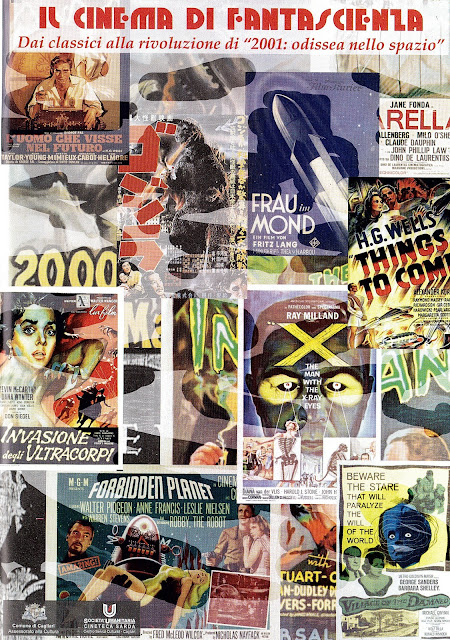

L'invasione degli Ultra-Film

Intervento pubblicato nella guida al ciclo "Il cinema di Fantascienza. Dai classici alla rivoluzione di 2001 odissea nello spazio" (Società Umanitaria, Cineteca Sarda, 2011) L'invasione degli Ultra-Film Andrea Mameli Fantascienza. In futuri ipotetici, in genere distopie tecnologiche di tirannia e caos, l'autore di fantascienza spesso si sposa con l'uomo anti-stato dell'epica moderna, con l'azione e con l'avventura. Robert McKee in Story. Substance, structure, style, and the principles of screenwriting, 1997. L'invasione è iniziata molto tempo fa. Forse proprio con quella locomotiva a vapore che si avvicina al pubblico terrorizzato ( L'Arrivée d'un train en gare de La Ciotat, 1896) frutto di due menti creative (Auguste e Louis Lumière). La scienza a vapore e il cinema muto, anche se non sembra, sono la vera incubatrice della cosidetta Sci-Fi. Ma, andando ancora indietro nel tempo, notiamo che la specie Homo Sapiens ha a...