Boundaries, Ecologies, Multiplicity. Un saggio di Alessandro Mongili dedicato alle infrastrutture informative e agli oggetti liminari

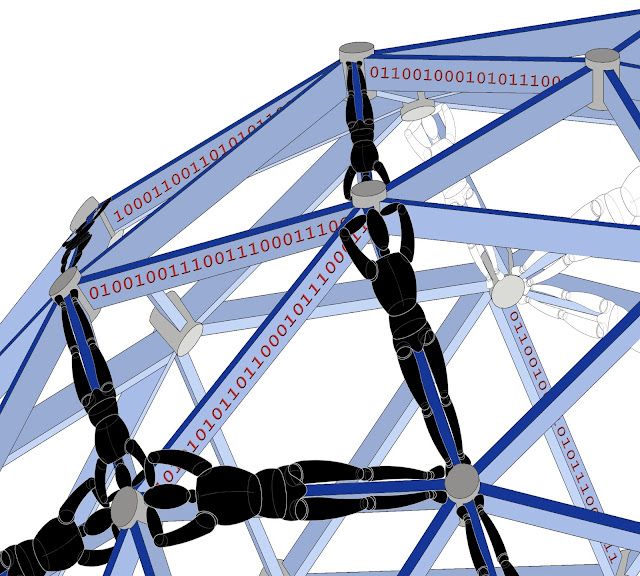

Un contributo significativo al dibattito sul ruolo delle infrastrutture dell'informazione nel mondo contemporaneo. Lo fornisce il nuovo libro del sociologo cagliaritano Alessandro Mongili , docente di sociologia alla Facoltà di Psicologia dell'Università di Padova, scritto insieme a Giuseppina Pellegrino (ricercatrice di sociologia dei processi culturali e comunicativi all’Università della Calabria). Il titolo del volume è “Information Infrastructure(s): Boundaries, Ecologies, Multiplicity” e lo pubblica la Cambridge Scholars Publishing . Ecco la splendida copertina, realizzata da Antonio Martire . Antonio Martire Alessandro Mongili, cosa sono le infrastrutture informative? «Le infrastrutture informative sono artefatti informativi: una serie enorme di strumenti, sistemi, interfacce, dispositivi utili a raccogliere, tracciare, mostrare e ricercare informazioni. Alcuni artefatti diventano infrastrutture quando incontrano attività umane e costituiscono un insieme inestric...