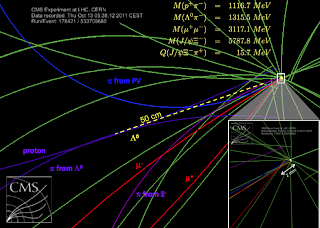

LHC colpisce ancora: nuova particella scoperta al CERN.

Un nuovo barione, una particella composta da tre quark, è spuntato dal cilindro del Large Hadron Collider (LHC). La notizia è contenuta in un articolo inviato ieri alla rivista Physical Review Letters. Il nuovo barione, individuato da Claude Amsler, Vincenzo Chiochia e Ernest Aguiló (fisici dell'università di Zurigo) conferma alcune ipotesi formulate dalla fisica teorica e aiuta a comprendere l'interazione forte, una delle quattro forze fondamentali che determinano la struttura della materia come la conosciamo. Insieme ai mesoni, particelle composte da un quark e un antiquark, i barioni costituiscono la famiglia degli adroni: non a caso la scoperta è avvenuta all'interno dell'esperimento CMS , dentro il grande acceleratore di adroni. Questo è l'articolo originale: Observation of an excited Xi(b) baryon Submitted to Physical Review Letters on 26 Apr 2012 The observation of an excited b baryon via its strong decay into Xi(b)^- pi^+ (plus charge conjugates) is r...